A群溶血性レンサ球菌咽頭炎について

2014年7月3日更新

A群溶血性レンサ球菌とは

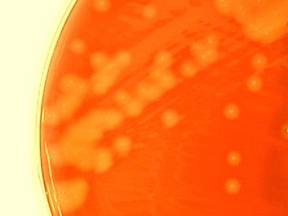

図1 血液寒天培地上のA群溶血性レンサ球菌

血液が溶けてコロニー(菌の固まり)の周りが透けて見える(溶血環)

溶血性レンサ球菌はグラム陽性(細菌の型別分類法のひとつ)の球菌です。この名前は血液寒天培地(培地にウサギなどの血液が入った培地)で菌を培養すると、菌の周りの血液を溶かす(これを溶血という)性質があり、また、菌を顕微鏡で見ると球形の菌が鎖のように連なって見えることから、このような名前が付けられています。(図1)。

溶血性レンサ球菌はAからEの群に大きく分けられ、その中でA群溶血性レンサ球菌はTおよびM血清型別分類によってさらに細かく分けることができます。最近では、上記血清型別に用いられるMタンパク遺伝子emm型別がA群溶血性レンサ球菌の疫学解析に用いられています。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎とその発生状況について

図2 A群レンサ球菌感染症患者の咽頭炎所見

衛生微生物協議会溶血レンサ球菌レファレンスシステムセンター資料より抜粋

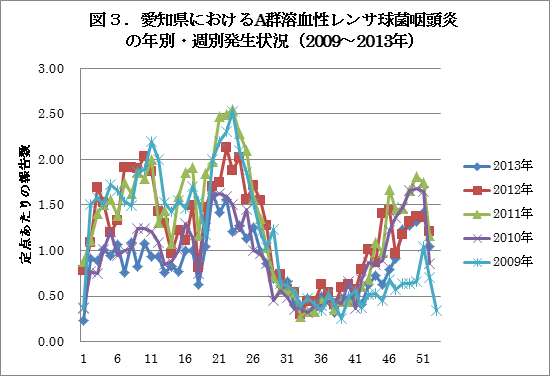

A群溶血性レンサ球菌は咽頭炎だけでなく、皮膚のおでき、最近ではほとんど見かけなくなりましたがリウマチ熱、急性糸球体腎炎、そして最も重い疾患である劇症型A群レンサ球菌感染症(人喰いバクテリア)などいろいろな病気を起こしますが、この中で最も患者数が多いのが小児の咽頭炎です(図2)。咽頭炎は4歳から9歳までの小児に最も多く発生し、小児の代表的な病気のひとつです。症状は発熱(38.5度以上)、咽頭痛ないし扁桃痛が強く、悪心、嘔吐、時に腹痛を伴います。その発生は冬から初夏と冬に発生のピークが見られます(図3)。

現在、感染症法(2003年11月改定)で五類感染症(定点把握)に指定されているA群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、全国の定点病院から患者発生数が報告されています。その報告によると我が国で年間約25万人の患者が発生しています。

愛知県における2009年から2013年までの定点報告数を下の表に示します。リウマチ熱や急性糸球体腎炎はA群溶血性レンサ球菌による咽頭炎が治った後、数週間後に出現することがある疾患で、咽頭炎治癒後もしばらくは注意が必要です。

| 年 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

|---|---|---|---|---|---|

| 報告数 | 9,513 | 10,299 | 12,268 | 9,820 | 9,064 |

治療と予防

レンサ球菌は薬剤耐性菌(抗生物質が効かない菌)が比較的少なく、抗生物質がとても有効です。したがって、この時季お子さんが熱を出して扁桃腺を腫らした場合には、単なる"喉痛"と余り甘くみることなく、かかりつけの先生等を受診されることをお勧めします。薬が処方された場合には、指示通り服用することが大切です。また、予防接種などA群溶血性レンサ球菌に的を絞った効果的な予防策は有りませんが、この菌は手指などの体の表面やのどから体内に侵入し、病気を引き起こしますので、衛生管理の基本である手洗い、うがいの励行が非常に重要かつ有効です。