カンピロバクター食中毒

カンピロバクター属菌とは

ウシやヒツジ、ブタ等の家畜で流産や腸炎を起こす菌として、1900年頃から知られていましたが、1970年代に入ってヒトにも腸炎を起こすことが判明し、我が国においても1982年には食品衛生法で厚生省に報告する食中毒事件票の「病因物質の種別」の中に加えられ、食中毒起因菌として指定されました。

カンピロバクター属の中では、ヒトに腸炎を起こす菌種としてカンピロバクター・ジェジュニとカンピロバクター・コリが知られていますが、実際に検出されるのはほとんどカンピロバクター・ジェジュニです。

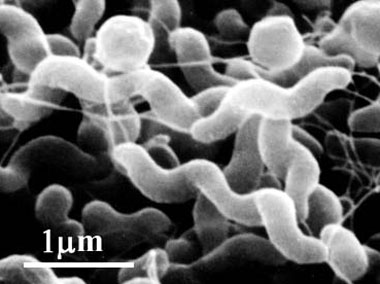

本菌の形態は、上の電子顕微鏡写真からもわかるように、彎曲した螺旋(らせん)状構造を示しています。カンピロバクター(campylobacter)の語源は、ギリシャ語の“campylo”(カーブしたという意味の形容詞)と“bacter”(棍棒の意味の名詞)に由来しています。

症状

ヒトのカンピロバクター感染症では、下痢、腹痛、発熱、血便等、他の細菌性食中毒と酷似する腸炎症状がみられ、多くは1週間ほどで回復することが多いのですが、時に症状が長引く場合もあります。

また、まれに虫垂炎や腹膜炎等の下痢症以外の症状がみられることもあります。菌が体内に侵入してから発症するまでの潜伏期間が比較的長く、一般に2〜5日間かかるのも特徴です。

感染経路

家畜(ウシ、ブタ、ニワトリ)やペット(イヌ、ネコ)、野生動物等の腸管内等にカンピロバクターは存在し、比較的少ない菌量(500〜800個程度)で感染が成立することから、これらの動物の排泄物により汚染された食品や水を介してヒトに感染します。鶏肉などの肉類は本菌により汚染されている可能性が高く、カンピロバクター食中毒の主要な原因食品になっています。

また、本菌は冷蔵庫の基準温度である0〜10℃では生存期間が延長しますので、冷蔵庫の過信は禁物です。

発生状況

開発途上国、先進国を問わず全世界的に発生がみられ、日本では2019年に発生した細菌性食中毒患者数のうち40.9%を占めています。本菌による入院事例の患者年齢は20〜29歳が31%と最も多く、ついで10〜19歳が20%、0〜9歳が15%となっています。

また、我が国で発生する集団食中毒患者数はノロウイルスによるものが最多ですが、細菌性食中毒の中では、カンピロバクターによる発生件数及び患者数が多い傾向が続いています。

今後の問題点及び注意点

カンピロバクター食中毒の発生件数は、国の薬事・食品衛生審議会の資料によると、2001〜2019年に発生した食中毒の年平均件数が386件、年平均患者数2,310名でした。このうち、2005年は645件、患者数3,439名と最大でした。愛知県では、1996年まではカンピロバクター食中毒の発生はほとんどありませんでしたが、1997年以降はほぼ毎年発生がみられ2018年には2件(患者数29名)、2019年には8件(患者数27名)発生しました。

なお、2017年は8件(患者数91名)の発生があり、患者数としては2001年以降最大でした。

また、2001〜2019年に発生した全国のカンピロバクター食中毒事例のうち原因食品が判明したのは7,333件中3,465件で、そのうち1,039件が肉類・加工品と報告されています。特に鶏の刺身やタタキ、鶏レバー等の生や加熱不十分で摂食する鶏肉料理が原因食品となっていることが多いです。本菌も含めた細菌は冷凍しただけでは死滅しないため、食材等の取り扱いには注意が必要です。原因施設が判明しているものは7,333件中3,707件で、そのうち3,333件は飲食店等で発生しています。

なお、カンピロバクター腸炎発生には発生件数の多いサルモネラや腸管出血性大腸菌による腸炎がピークを示す夏期(7〜9月)よりやや早い5〜7月、10月にピークがみられ、行楽シーズンに重なる発生が認められています。

また、本菌への感染がギラン・バレー症候群と関連していることが示唆されています。ギラン・バレー症候群とは主として運動障害を起こす末梢神経疾患で、下肢の筋力低下による歩行困難、顔面の神経麻痺、重症例では呼吸麻痺が進行して死亡することもある病気です。本症候群とカンピロバクター菌との関連が推測されており、発症の頻度はカンピロバクター感染患者1,000人あたり1人程度と非常に低いものの、腸炎が完治してから数週間経過した後に発症するため、病院関係者、衛生行政職員は腸炎が完治した後の患者の動向にも注意を払う必要があります。