本文

よくある質問に答えます(Q&A) 【もっと詳しく】

Q 農業用水の需要量(新規需要量)はどのように推計するのですか?

A:

農林水産省制定の土地改良事業計画設計基準-計画「農業用水(水田)」及び計画「農業用水(畑)」を基に、水利用実態や将来の営農の変化を勘案し推計しています。

具体的には

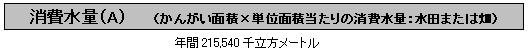

(1)農業振興計画等による営農計画(営農の目標)に基づくかんがい面積(作付面積)に単位面積当たりの消費水量(水田又は畑)を乗じて、地域における「消費水量(A)」を算出します。

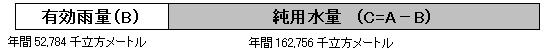

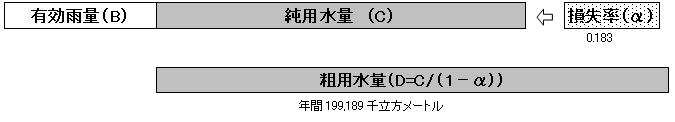

※損失率:用水が取水地点(頭首工など)から農地まで送水される途中で失われる水量を率に換算した値

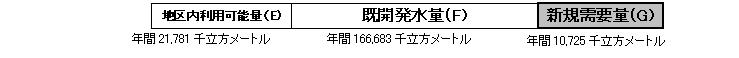

(4)最後に、「粗用水量(D)」から「地区内利用可能量(E)」と「既開発水量(F)」を差し引いて「新規需要量(G)」を算出します。

※地区内利用可能量:地区内の河川やため池などの現状で利用が可能な水量

※既開発水量:需要量に対して豊川用水事業と豊川総合用水事業によりこれまでに開発した水量

(5)新規需要量

「新規需要量(G)」を年平均に換算すると、

年間10,725千立方メートル÷(366日×24時間×60分×60秒)=概ね毎秒0.34立方メートル(年平均) となります。

(6)供 給

既開発水量(F)と新規需要量(G)を足した年間177,408千立方メートルを、大島ダムまでの水源施設で供給すると、一部供給できない水量が出るため、これを設楽ダムから補給します。

(補足)

消費水量は毎年一定ですが、有効雨量、地区内利用可能量及び既開発水量は年毎の雨量及び河川流量の違いによって大きく変動し、一般的に、農業用水の既開発水量は、年間降水量が多い年にはダム等からの補給が少なくてすむことから小さくなる傾向にあります。

上記の水量は設楽ダムの計画基準年である昭和43年(昭和42年10月から43年9月)の降雨等を基にした計算値です。

(平成18年2月3日 国土審議会水資源開発分科会資料を基に愛知県作成)

問合せ

愛知県 農林基盤局 農地部 農地計画課

機構調整グループ

電話 052-954-6433

E-mail: nochi-keikaku@pref.aichi.lg.jp