本文

愛知県自然環境保全地域 壱町田湿地(いっちょうだしっち)

壱町田湿地の自然

湿地の中央には低温弱酸性の湧き水が流れる小さな沢があって、その沢をはさんで泥炭層のほとんどない二つの砂礫の湿地があります。

湿地はクロマツ、ヒサカキ等の樹木で周りを囲まれ、わが国稀産のシロバナナガバノイシモチソウ、ヒメミミカキグサなどの食虫植物が生育しています。また、東海丘陵要素と呼ばれ、東海地方固有の種であるシラタマホシクサや寒冷地性で平地には稀なイワショウブ、サワギキョウ等貴重な湿地植物群落などが見られます。

湿地植物群落

湿地の中央部には、シロバナナガバノイシモチソウ、ミミカキグサなどの食虫植物が優占しています。周辺部で土壌がわずかに堆積する湿潤な所には、シラタマホシクサ群落が、やや陸化し比較的乾燥した場所には、ヌマガヤ群落やヒメシロネなどを含むサワシロギク群落が見られます。

壱町田湿地の植生

湿地は丘陵斜面からの弱酸性の湧き水が地表面を流れることによって維持されており、中程にある湧水口から流れる小さい水路によって二つの湿地(A湿地とB湿地)に分けられています。ここには、わが国でごく限られた地域にのみ自生し、今や絶滅が危惧されているシロバナナガバノイシモチソウ、ヒメミミカキグサ、シラタマホシクサが見られます。このような稀産種が、この湿地のように良好な状態で群生している所は他に例がなく、極めて貴重な生育地です。この他にも絶滅が心配されているミカワシンジュガヤ、ムラサキミミカキグサなどが生育しています。

この湿地は湧き水で湿潤な環境が保たれていますが、土壌は貧栄養状態で、多くの食虫植物が生育しています。既にあげた3種のほかにミミカキグサ、ホザキノミミカキグサ、モウセンゴケ、トウカイコモウセンゴケを加え、計7種が見られます。

これらの植物が、植物相に特色をつけ、湿地の自然環境をより豊かなものにしています。

また、この湿地にはミズギボウシ、イガクサ、イヌノハナヒゲ、イワショウブ、ミカワシンジュガヤ、ノグサなどの暖帯性の植物とミカヅキグサ、ヌマガヤ、ミズギク、オオミズゴケなどの温帯性の植物が混生しています。これは、夏期に冷涼な湧き水によって温帯系の植物の生育環境がつくられているためと考えられています。

湿地の周縁にはヌマガヤ群落が発達し、サワシロギク、ヒメシロネ、ホソバリンドウ、カキラン、サワヒヨドリ、ワレモコウ、ウメバチソウなどが見られます。春先には、ハルリンドウやショウジョウバカマの花を見ることができます。

これらの湿地の南で一段と低いところに池(D湿地)があり、そこにはヒメコウホネ、コウホネ、アギナシ、ミズギボウシ、カンガレイ、ヒメガマ、ガマなどの水生・湿生植物が見られます。

シロバナナガバノイシモチソウ(モウセンゴケ科)

関東、東海、九州地方のごく限られた地域に分布します。しかし、これらの多くは、地域開発や湿地の乾燥化などによりほとんどが絶滅し、本湿地で最も貴重な植物です。

ヒメミミカキグサ(タヌキモ科)

熱帯地方に野生するものが、東海地方に隔離分布し、北限の自生地となっています。東海地方の数か所のみで自生の報告がある珍しい食虫植物です。

ムラサキミミカキグサ(タヌキモ科)

各地の湿地が開発などで姿を消していくことにより、生育地が失われ、絶滅が心配される植物の一つです。

ミズギク(キク科)

温帯性の植物が、このような暖かい低地の知多半島に生育するのは珍しいことです。この湿地の自然環境がこれらの植物をはぐくんできたのです。

イワショウブ(チシマゼキショウ科)

サワギキョウと同じ寒冷地性の植物で、このような暖地の低湿地に生育するのは分布上極めて珍しいことです。

シラタマホシクサ(ホシクサ科)

静岡県西部から三重県の北部にいたる伊勢湾周辺の丘陵の湿地に自生する東海地方固有の一年草で、球状の真白な花が咲きます。

ミカワシンジュガヤ(カヤツリグサ科)

三河の名が付いていますが、千葉県以西に分布しています。比較的稀な植物で、全国的に絶滅が心配されています。

オオミズゴケ(ミズゴケ科)

この地方の湿地に通常見られるミズゴケです。園芸用に使われるため、激減し、国・県のレッドリストでともに準絶滅危惧と評価されています。

壱町田湿地の動物

現在の米づくりは、イネの生育期間だけ田圃に水を張るやり方に変わってしまったので、平野部では、特にトノサマガエルが絶滅に追い込まれている状況にあります。

この湿地は、トノサマガエル、ヒメタイコウチ、ハッチョウトンボなどが生息する自然環境が保たれている貴重な場所となっています。カエルがいるということは、それを捕食するヤマカガシ、マムシなどもおり、さらにそれを捕食するトビなども生息しています。このように、動物の生活は、深く繋っているのです。

なお、特筆すべき事項として、ヒメタイコウチは、一部の地域に産地が限られる全国的には珍しい昆虫であり、湿地の植物とともに貴重な存在となっています。

また、湿地を囲む樹林内にはハルゼミも生息しています。

(かつてよく見られたハッチョウトンボは数が減ってしまい、ここ数年は確認されていません。)

ハッチョウトンボ オス(トンボ科)

雄は、成熟すると紅赤色となり、体長約1.8cmで、世界でも小さい部類に属します。丘陵地や低山地の湿地、休耕田が生息地で、本州、九州地方の湿地の一部で確認がされていますが、開発などの影響を受け、生息地が減っています。

ヒメタイコウチ(タイコウチ科)

体長約2cmで、暗褐色扁平な形をしており、一見して枯れ葉の形に似た水生昆虫です。湿地が主な生息地で、愛知県を中心とした一部地域でのみ生息が確認されています。

ハルゼミ(セミ科)

体長は約3.5cmです。丘陵地から低山地のアカマツ、クロマツ等のマツ林が主な生息地で、本州・四国・九州地方で生息が確認されていますが、マツ枯れの進行などにより、生息地が減っています。

なお、早いものは4月下旬頃から、その姿を見ることができます。

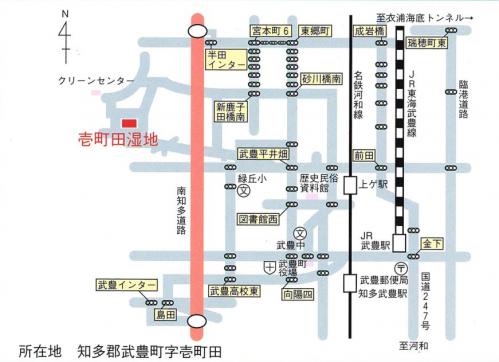

所在地(知多郡武豊町字壱町田)

愛知県壱町田湿地自然環境保全地域の保全計画(抜粋)

平成11年2月26日指定

(指定時の計画書から抜粋しているため、内容が現状と合っていない箇所があります)

指定理由

したがって、これらの貴重な自然環境を保全するため、自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例第20条第1項第4号の植物の自生地、野生動物の生息地として愛知県自然環境保全地域に指定するものである。

保全計画

(1)植生

この地域には、わが国稀産のシロバナナガバノイシモチソウ、東海地方特産種のヒメミミカキグサなどの食虫植物が生育している。その他の湿地植物では、シラタマホシクサ、イワショウブ、ミカワシンジュガヤ、ノグサ、ウメバチソウなどが生育しているほか、蘚苔類のオオミズゴケも生育している。

(2)野生動物

湿地内には、ハッチョウトンボやヒメタイコウチなど、湿地を囲む森林内には、ハルゼミなどの貴重な昆虫が生息している。

|

特別地区 (全域野生動植物保護地区) |

普通地区 | 合計 |

|---|---|---|

|

1.13 ha |

0.10 ha | 1.23 ha |