本文

地盤沈下のあらまし

地盤沈下を防ごう

地盤沈下のしくみ

地盤沈下は主に粘土層が厚く軟弱な地盤の地域に起こりますが、これは地下水を過剰に汲み上げることによって、粘土層が収縮するために起こるというのが定説になっています。

そのしくみは、地下水を過剰に汲み上げることにより地下水位が下がると、地下水のとおり道である帯水層の水圧が下がります。そのため、その上にある粘土層の中に含まれていた水が水圧の低い帯水層にしぼり出され、粘土層が収縮し地面全体が下がり地盤沈下として私たちにいろいろな影響を与えることになります。

こうして起こった地盤沈下は、たとえ地下水の汲み上げを止め地下水位が元に回復したとしても、ほとんど元に戻ることはありません。また、地下水は、一般に広い帯水層の中を非常にゆっくりとした速度で流れています。これらの地下水は帯水層でつながっており、一つの地下水盆を形成していると考えられています。

したがって、ある場所で地下水を汲み上げると、その地域だけでなく広い地域にわたって地盤沈下が起きます。

地盤沈下のイメージ図です。

地盤沈下の最近の傾向

尾張・名古屋市地域

この地域の地盤沈下は、1960年代に激しかったが、1970年代半ばには沈下速度の鈍化を示し、1985年以降は一部地域を除き、概ね沈静化の傾向を示しています。

しかし、この辺り一帯は、我が国最大のゼロメートル地帯の中心で、高潮・津波・洪水・内水氾濫の潜在的危険性の高い環境にあり、また渇水時期における短期的な揚水量の増加など、わずかな条件の変化にも影響を受けやすい地質構造上の特性を持っていることから、引き続き監視していく必要があります。

この地域における調査開始からの最大累積沈下量は約150センチメートルとなっています。

尾張地域の日光川河口部です。

西三河地域

矢作古川流域の沖積地(旧幡豆町を除いた西尾市)の一部では、緩やかながら地盤沈下の傾向が見られていましたが、最近では沈静化の傾向を示しています。

この地域の、調査開始からの最大累積沈下量は約45センチメートルとなっています。

西三河地域の矢作古川河口部です。

地盤沈下と地下水揚水量

人間の生活や産業活動にとって、水はなくてはならないものです。1950年代に入ると産業活動が活発となり、1970年代前半の石油ショックまでは、産業活動の拡大に伴い地下水揚水量も急激に増加し、それにつれて地盤沈下が急速に進行しました。

このため愛知県では、1974年から旧公害防止条例(現 県民の生活環境の保全等に関する条例)による地下水揚水規制を実施するとともに、尾張工業用水道を始め代替水源の確保、整備に努め、さらに水使用の節水、合理化促進などにより、尾張19市町村における地下水揚水量は、1975年度(地盤沈下の激しかった頃)の1,413千立法メートル/日から2019年度には274千立法メートル/日あまりにまで減少してきており、地盤沈下も沈静化の傾向を示すようになってきました。

地盤沈下と地下水位

1940年代の濃尾平野では、井戸を掘るだけで地上に地下水が噴き出してくる自噴帯が見られました。しかし、地下水の利用が増えるにつれて地下水の自噴は見られなくなり、地下水位は急激に低下していきました。1972年頃には、下の図で見られるように尾張南西部地域の地下水位は地表面から30から40メートルまでに下がり、この地域では地盤沈下が大きく進行しました。

その後、地下水揚水量が減少し、地下水位は上昇し、それにつれて地盤沈下は沈静化してきました。このようなことからも地盤沈下は地下水位と密接な関係があることが分かります。

濃尾平野1940年代の自噴帯分布図と1972年頃の地下水位です。

地盤沈下を防ぐために(地盤沈下対策)

地盤沈下をこれ以上進行させることなく、安定的な地下水利用がおこなわれるため、地盤沈下対策として、以下の対策を進めています。

- 監視 地盤沈下、地下水位、地下水揚水量の調査

- 防止対策 地下水揚水の規制、節水・水使用合理化指導

- 防災対策 海岸・河川の堤防整備、排水施設の整備

地盤沈下の監視

地下水揚水量の調査

水準測量調査

地盤沈下の状況を調べるために、各地域に設置してある水準点の標高を、基準日を定めて測量しています。前回に測量した水準点の標高と比較して地盤が沈下しているかどうかの調査を経年的に実施しています。

測量調査実施状況です。

水準点設置状況です。

地下水位調査

愛知県では、地盤沈下と密接な関係にある、地下水位や粘土層ごとの層別地盤収縮量(沈下量)を観測するため、27か所の地盤沈下観測所を設置して、これらの観測をしています。また、そのうち9か所の観測所については、地下水位観測のテレメータ化により、監視体制を強化(データのリアルタイム化)し、常時観測しています。そのほか、他機関の井戸において地下水位を毎月1回観測しています。

春日井第一地盤沈下観測所の外観です。(春日井市)

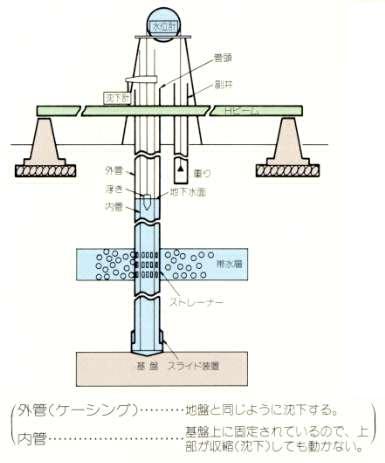

観測井のしくみです。

テレメータ化された稲沢地盤沈下観測所内部の様子です。(稲沢市)

地盤沈下の防止対策

地下水の揚水規制

代替水の確保・供給

地下水を利用している、水道、工業用水及び農業用水を表流水に転換するための代替水の確保と転換指導につとめています。また、地下水に代わる水源の確保・供給のため、次の事業を実施しています。

- 工業用水道:尾張工業用水道第1期事業、愛知用水工業用水道第1期から第4期事業、西三河工業用水道事業、東三河工業用水道第1期から第2期事業

- 上水道:愛知県水道用水供給事業(尾張地域)

- 農業用水:濃尾用水事業、濃尾用水第2期事業、木曽川用水事業

自主規制団体

地盤沈下の防災対策

海岸堤防のかさ上げの様子です。

河川堤防のかさ上げの様子です。

防災面から見た地下水揚水規制の継続の必要性

これまで地下水揚水規制を始めとした地盤沈下防止対策を継続してきた結果、近年では尾張地域の地盤沈下は沈静化していますが、一度沈下した地盤は元に戻らないことから、できるだけ現状を維持することが重要になります。この地盤沈下防止対策を実施している尾張地域は海面よりも低いエリアも含まれており、今後発生が予見されている南海トラフ巨大地震による浸水被害も大きいとされています。今後この地域で地盤沈下が進行すると地震による浸水被害も拡大することになりますので、そういった防災面からも地盤沈下を発生させないよう地下水揚水規制を始めとする地盤沈下防止対策を継続していくことが重要です。

日光川及びその周辺地域の様子を下流側から撮影(津島市内)2015年12月

濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱

濃尾平野の地盤沈下対策は、愛知県だけでなく濃尾平野全体で考える必要があるため、国は「濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱」を定め、愛知県、三重県、岐阜県、名古屋市等関係自治体と協力して地域の実情に応じた諸対策を実施しています。

対象の地域を規制地域と観測地域に区分し、愛知県、三重県、名古屋市は規制地域として、地下水採取目標量年間2.7億立法メートルを遵守することとし、代替水源の確保・供給等の事業や、すでに沈下してしまった地域については、地盤沈下対策事業等の機能復旧事業を実施しています。

| 関連事業の分類 | 事業主体 | 事業内容 |

|---|---|---|

| 代替水の供給にかかる事業 | 愛知県 | 国営総合農地防災事業新濃尾地区、 愛知県水道用水供給事業、尾張工業用水道第1期事業 |

| 地盤沈下対策事業 | 農林水産省、愛知県 | 国営尾張西部土地改良事業、地盤沈下対策土地改良事業、地盤沈下対策河川事業 |

| その他の関連事業及び復旧に資する事業 | 農林水産省、水資源機構、愛知県 | 木曽川用水施設緊急改築事業、土地改良事業(湛水防除事業等)、河川事業(都市河川改修事業等)、海岸事業(海岸保全施設整備事業等) |