本文

環境リスクについて

化学物質による環境リスクについて考えよう

化学物質とは

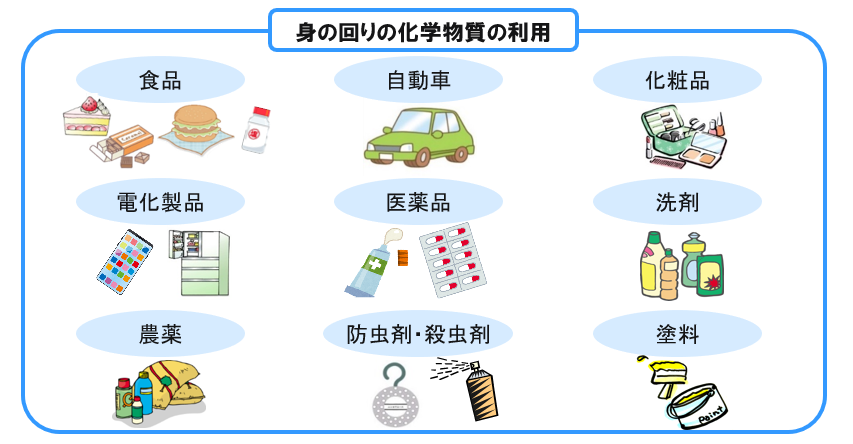

化学物質とはあらゆる物質を構成している成分のことで、私たちの身の回りにあるすべてのものが化学物質でできているといえます。

人は昔から、天然に存在する化学物質を利用してきましたが、今日では生活を便利にするため、多くの新しい化学物質を作り出し利用しています。

現在使用されている化学物質は数万種類ともいわれ、私たちの生活は多くの化学物質によって支えられています。

環境リスクとは

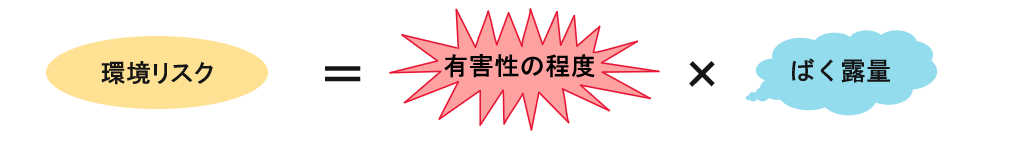

化学物質は私たちの生活を便利にする一方で、製造、使用、廃棄される過程で環境中に排出されることによって、人の健康や動植物などの生態系に悪い影響を与えてしまう恐れがあり、これを「環境リスク」とよびます。

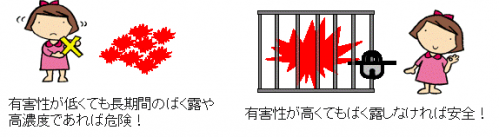

その大きさは化学物質の有害性の程度と、ばく露量(体に取り込む量)によって決まります。化学物質の影響については、環境リスクの観点から考えることが必要です。

有害性とは

人の健康や生態系に悪い影響を及ぼす性質のことを有害性といい、強さに違いはありますが、すべての化学物質には有害性があります。

また、ばく露してからすぐに害が出る急性毒性と、長期間のばく露で害が出る慢性毒性があります。

ばく露する経路は?

私たちは、空気を吸い込んだり、食事をしたり、直接触ったりすることで、化学物質を体に取り込みます。これをばく露といい、体に取り込んだ量をばく露量といいます。

体に取り込む量で影響が決まります!

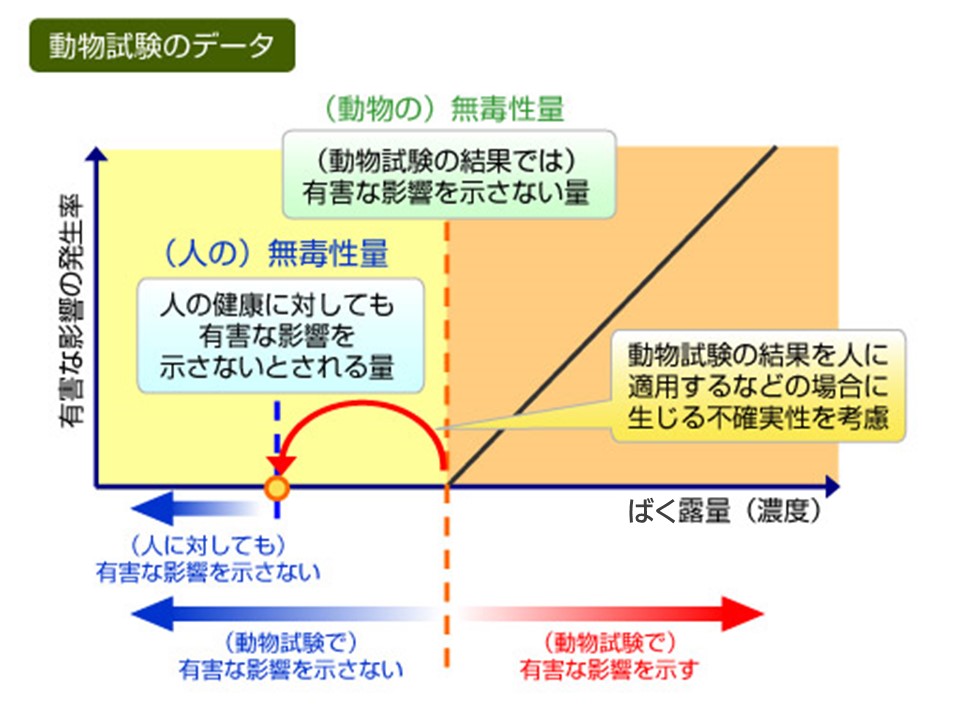

化学物質の悪影響が出ない範囲と出る範囲には境目(無毒性量)があり、動物試験をして調べています。

しかし、動物の種類や個体差によっても有害性に対する強さが違うと考えられるため、動物試験で得られた無毒性量を100分の1や1000分の1にして、人の無毒性量としています。

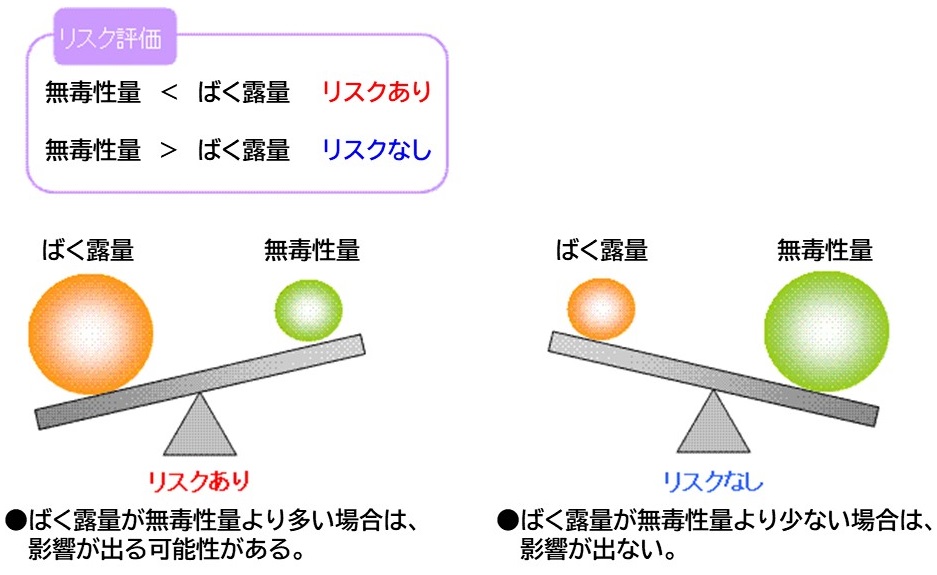

環境リスクの判定

私たちの体に化学物質の悪い影響が現れないように、無毒性量とばく露量を比べることで、環境リスクが懸念されるかどうかを判断する必要があります。

これをリスク評価と呼びます。

化学物質の環境リスクを減らすために私たちができること

環境リスクを減らすためには、ひとりでも多くの人が化学物質に関心を持ち、毎日の生活を見直すことが大切です。

1.化学物質に関心を持つ

- 身の回りの化学物質を製品ラベルなどで調べてみる。

- 新聞、テレビやインターネット、自治体の広報誌、PRTRデータなどいろいろな情報源で調べてみる。

- 自治体や事業者と、話し合いを行い、考えていることを伝えていく。⇒リスクコミュニケーション

2.毎日のくらしを見直す

- 捨てるときはルールを守って捨てる。

- 殺虫剤、洗剤、農薬などは必要な量だけ使うようにする。

- 表示をよく読み、使用上の注意を守って正しく使う。

- 環境への負荷の少ない製品やサービスを購入する。

- 自家用車のかわりに公共交通機関を使用する。

化学物質の正しい知識を持とう!

化学物質による環境リスクを削減するためにも、化学物質に関心を持って、正しい知識を持つことが大切です。

化学物質の性質や愛知県の化学物質の排出量などを調べてみましょう。

リスクコミュニケーションやってみませんか

化学物質による環境リスクをより合理的に管理し削減するためには、事業者が地域の住民や行政と情報を共有し、意見交換を通じて意思疎通を図り、相互理解を深めることが必要です。これをリスクコミュニケーションと呼んでいます。

少量の化学物質(農薬・殺虫剤・香料)にも苦しんでいる人がいます

私たちの身の回りでは多種多様な化学物質が使用されておりますが、化学物質に反応する度合いは人によって異なり、微量の化学物質でも皮膚炎・循環器症状・気管支炎・喘息・自律神経障害・神経症状などを発症してしまう人がいます。

こうした人は、私たちが普段なにげなく使っている殺虫剤や香料にも敏感に反応し、症状が現れてしまいますので、使用を控える、「ときと場所」を考慮するなど お互いに気をつけましょう。

農薬・殺虫剤の正しい使い方

農薬は農作物や樹木を病害虫や雑草などから守るため、また殺虫剤や殺そ剤は蚊やねずみの防除のために古くから使われてきました。

どちらも私たちの生活には欠かせないものとなっていますが、こうした薬剤は多量に使用したり使い方を誤ると、人の健康や生活環境に悪影響を及ぼす可能性があります。

次のことに気をつけて適正に使用しましょう。

- 病害虫、ねずみ・昆虫等の発生を予防し、早期発見に努める。

- 薬剤散布以外の方法を優先する。

- 害虫の発生を調べ、薬剤の使用を必要なときだけにとどめる。

- 薬剤を使用する場合は、使用する量、区域などに気をつける。

- 周辺住民に被害が及ばないよう、日時、作業方法などを周知する。